北京城市副中心城市绿心三大公共建筑共享配套设施在哪?规模多大?功能有哪些?

更新时间:2025-07-03

更新时间:2025-07-03  浏览量:

浏览量:

项目概况

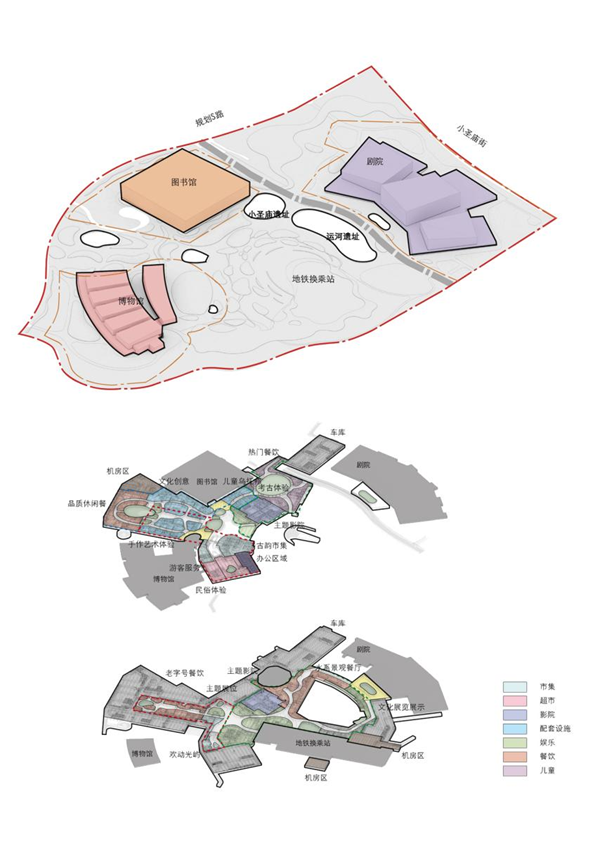

城市绿心核心区域的三大公共设施共享的配套位于北京市副中心核心区的西北部,市民文化休闲组团中的绿心起步区。该起步区的整体设计充分考虑了周边环境,内部沿古运河的河道精心打造了景观水系,剧院、图书馆和博物馆等建筑沿河分布,整体布局呈现出从西北到东南的走向。三组建筑巧妙地以“品”字形状排列,剧院坐落在北端,图书馆位于西侧,博物馆则坐落在南侧,这三座建筑均朝向中心区域内的下沉式广场以及地铁换乘点。共享的设施分布在地铁换乘站与三大建筑所围成的谷地空间之下,它们将地铁换乘站与这三座建筑紧密相连。

该共享配套设施的总建筑面积大约为25.5万平方米,其中大部分位于地下的一层和二层。这些设施与三大建筑的地下大厅以及轨道交通站点直接相接。一体化开发建设的主要内容包括提供综合性的配套服务、与三大建筑共用的停车库以及服务起步区的综合设备机房。在共享设施的核心区域,精心规划了数个下沉式庭院,将宽敞的平面区域分割成若干段,每段长度均不超过200米。这些区域被赋予了不同的用途:包括游客服务、餐饮服务、文化教育培训、展览展示(含电影放映厅)以及文化创意等多个主题,旨在提升公众的体验感。地下空间与地面通过下沉庭院相连接,庭院内部还配备了垂直交通设施,能够直通地面。公共空间内部与三大建筑的功能和主题相协调,布置了多个具有代表性的节点空间,对各个方向的人流进行有效引导。充分挖掘场地内的文化遗产,将小圣庙遗址和运河故道区域作为庭院景观的核心要素,不仅四周有独立功能的下沉庭院,还特别设计了一处室外下沉庭院北京行政副中心控规,与地铁出入口共享,共同构成了位于中部下凹式广场上的主要景观焦点。

地下一层和地下二层设有地下车库,其布局主要依据周边道路走向,总计提供1700个机动车停车位。此车库不仅服务于三大建筑及共享设施,而且公众在地下车库泊车后,可直接抵达共享设施。此外,地下车库还配备了连接三大建筑地下车库的通道,确保了各车库之间的互联互通和便捷使用。该建筑平面面积宽广,地下车库中设置了一条主要通道,确保了车库内交通的顺畅;此外,这条通道还作为货物卸载的通道使用,中区以南区域能够根据需求设置多个卸货点,并与周边的服务设施区域相衔接。

共享设施充分响应绿色生态的发展理念,与景观开发同步,建设了地源热泵能源站。该站优先选用高效、环保、经济的可再生能源,为起步区提供能源保障。在建筑中部,依据低碳节能的指导思想,设置了下沉式庭院。庭院不仅引入自然光线,还作为特色景观融入室内,并与地下服务系统相连接,从而提升了城市公共空间的服务质量。

设计创新点

自规划阶段始,我们坚持将建筑与自然环境完美结合的原则,在景观设计上,既继承了绿心公园的特色,又巧妙地将其融入其中;同时,以弘扬历史文化为核心,将运河故道遗址以及小圣庙遗址等重要文化遗产,纳入整个景观规划体系,予以妥善保护。古京杭大运河航道之上,现代传承得以延续,这里不仅是轨道交通设施和共享配套设施的集中地,更是承载着交通与经济双重属性的现代地下运河。三大建筑与各空间节点,如同运河上的码头与驿站,分布其间。它们不仅延展了新时代的轨道交通网络,更实现了对东部地区的文化辐射与发展的推动。

共享设施的核心职能,在于充当城市次中心的文化辅助设施,旨在实现共享设施与三大建筑的无缝对接、与地铁换乘站的紧密联动、与周边景观的和谐融合,从而展现了:深度与广度、密度相结合的多维度一体化探索实践。

上位规划编制深度参与其中:共享设施方案设计及起步区规划编制同步启动,涉及前期项目立项、用地划拨等研讨,明确建设规模与功能定位,并与上级各专项规划同步推进。通过前期工作的深入与紧密配合,协助政府打通行政审批各环节,力求在一体化综合开发中实现政策创新。起步区内的三大建筑及其共享设施在建设过程中彼此重叠,地下部分实现无缝对接,因此,该区域采取了分层的规划控制和土地供应方式,以最大程度地提升土地的使用价值。

多主体与多要素实现了广泛的连接:利用地内的原通州运河小圣庙遗址以及运河故道,这些成为了起步区独有的文化遗产和景观组成部分。在先期考古发掘工作结束后,施工过程中对小圣庙遗址实施了保护性的掩埋和稳固的永久性支撑,待地下主体结构建设完成后再进行揭露展示,这部分将成为共享设施下沉庭院的核心主题。

共享设施与轨道交通预留车站实施统一建设。地铁站厅层与共享地下二层紧密相邻,共同拥有下沉式庭院;地铁两条线路在共享设施下方并行穿过,局部区域结构相同;地面层与景观规划相结合,打造了与景观山体融为一体的地铁地面主要出入口。在空间布局上,我们打破了地铁与商业设施之间的界限,与规划部门、地铁建设及设计单位携手研究在地铁内部设立商业设施在国内的实施可能性;同时,地面景观与下沉庭院两侧共享,以提升地铁站厅的视觉效果;此外,流线设计巧妙地引导乘客自然过渡至共享设施中央大厅,并通往三大建筑的通道。由于地下水位较高且土地资源紧张,共享设施的建设采取了与地铁同步设计、紧密连接以及隧道上方地基加固等多种方法。在局部工程中,工程桩与基坑支护桩得以共用,同时,对于工期紧张情况下的施工步骤,也已在前期进行了周密的考虑。

原规划中的剧院南侧道路将剧院用地与起步区其他部分分割开来,为了确保地面景观的连贯性和满足市政规范,我们决定将剧院南侧道路设计成地下通道。然而,共享设施仍需在地下与剧院保持连接,并穿越道路下方,为此我们考虑了不过度挖掘地面并提高地下空间的使用高度,与市政道路采取局部共建模式;同时,我们与市政设计单位进行了深入的技术交流和设计协作。

起步区的建设时间紧迫,多个项目同时推进,除了设计界面的交汇和交叉点外,选择施工工艺的技术方案以及确定施工顺序,同样成为了项目实施过程中的重要挑战。在已实施的起步区土护降项目中,基坑开挖面积达到了约30万平方米,内部标高众多,设计上的基坑方案也相当复杂。项目涉及共享设施,这些设施需要在不同标高的基坑间进行支护桩、锚杆、帷幕的交叉布置,同时还要与地铁及市政工程的建设界面进行协调,这些工作是与设计阶段同步推进的关键配合任务。

复合功能高密度集成,通过共享设施与连通空间相结合,提供游客服务、纪念品销售、教育培训、展览展示、文化创意、亲子娱乐、体育健身等多样化服务功能,从而对三大公共建筑的功能进行了有效补充。此举不仅满足了市民对丰富多彩文化生活的追求,而且将停车场、能源中心、人防工程等部分配套设施集中建设在共享设施之中。

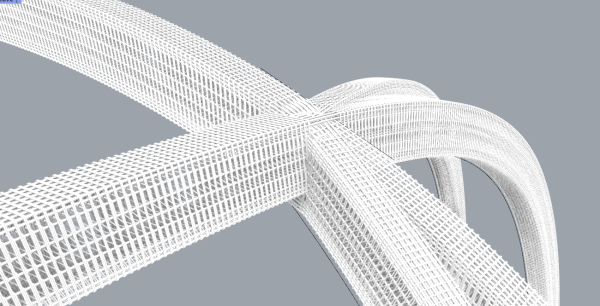

在空间布局上,以流畅的室内设计来隐喻河流,三大主体建筑以及各个空间节点如同运河沿岸的码头与驿站,并通过地下庭院的下沉设计,将整个地下空间紧密相连;同时,将宽敞的地下空间划分为若干区域,借助室外景观与空间形态的区分,提升了空间的识别度。依据三大建筑的功能特点,精心规划了以文化体验为核心的商业形态北京行政副中心控规,同时在三大建筑之间的连接区域巧妙地打造了融合各馆风格的过渡空间,以此拓展和丰富了参观游览的体验。在空间布局上,下沉式庭院巧妙地与各区域的地面景观相融合,主要运用了彰显运河文化特色的预制混凝土板幕墙,这些幕墙模仿了土壤沉积层,并穿插了垂直绿化幕墙,旨在最大限度地使庭院与室外环境相融合,同时也在地下空间内显著提升了绿化面积。

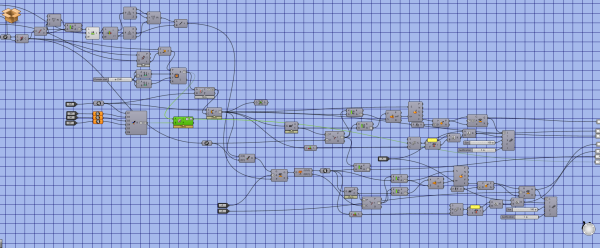

BIM应用

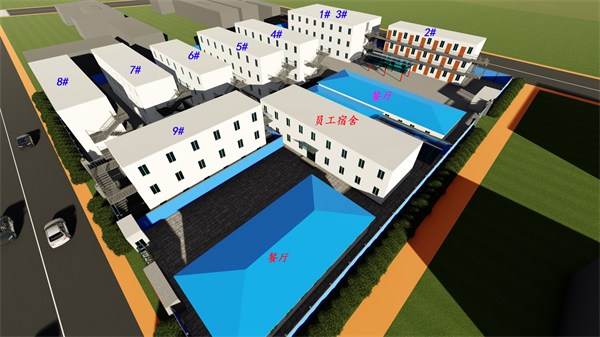

利用BIM技术进行场地模拟,支持临时建筑方案的优选,并对生活区和办公区的场地应用进行模拟,以确定最终的方案。这样的方案能够满足办公和住宿的合理需求,同时有效预防了拆改、改建、扩建等问题。

生活区

办公区

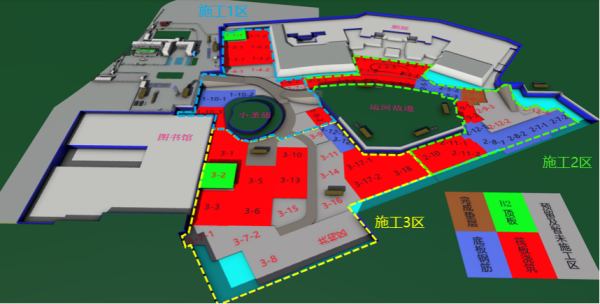

本项目的建筑单体占地面积超过十万平米,周围被地铁、图书馆、剧院等众多设施所包围,导致可用的施工区域十分有限。在项目规划阶段,我们充分利用了BIM技术的可视化功能,对施工组织方案进行了深入分析。经过综合考量,我们将施工区域划分为六个工区,并对其施工顺序和整体工期进行了详细模拟。这样一来,在项目初期便确立了统一的施工管理理念和目标。

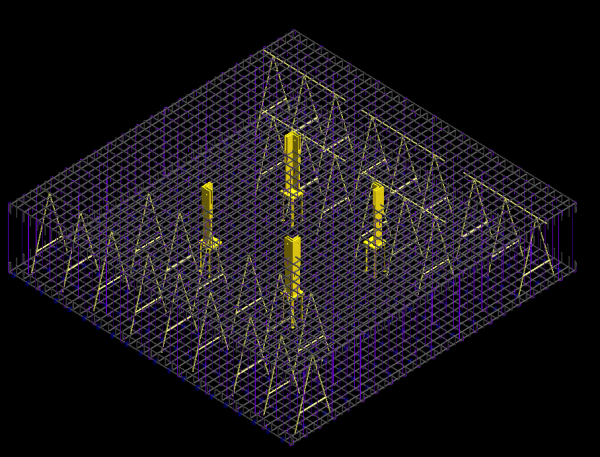

工程在准备阶段,所有施工工艺均采纳了BIM可视化交底方式。施工过程中,我们持续对照BIM成果与现场实体的差异和问题进行复核,并充分利用智慧建造平台进行问题的实时跟踪和整改。同时,我们还编制了整改管理文件。这样,我们实现了BIM技术在施工全过程中的管理应用,为施工的安全、质量和进度提供了有力的支撑和保障。

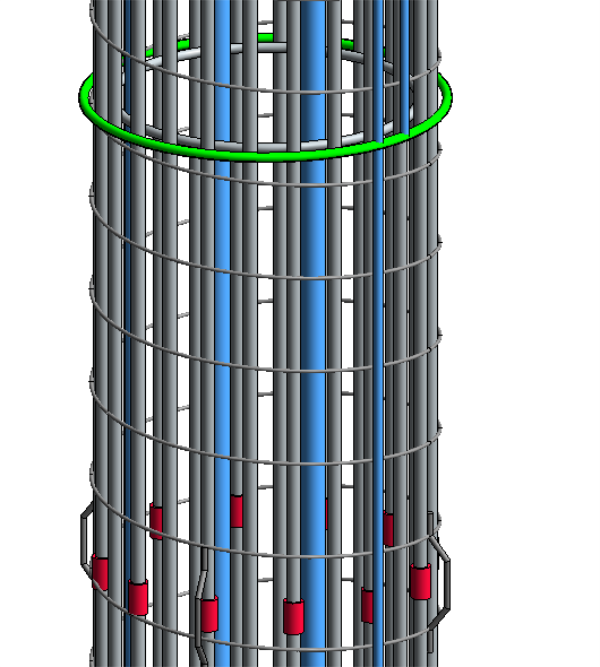

钢筋放样

工程桩展示

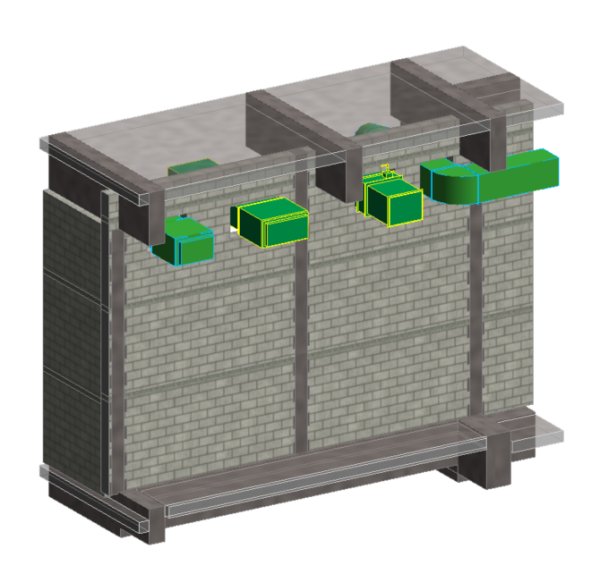

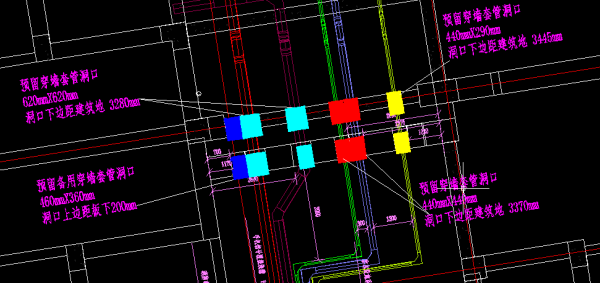

对二次结构进行深入优化,实现机电管线与砌体的模型融合,对超过300毫米的洞口提前做好预留(对于小于300毫米的洞口,后期可使用水钻进行开孔,无需破坏墙体),同时,预埋线管时需提前预留水电线路的接线盒,对砌体进行精确开槽并固定,确保各专业在整个过程中紧密协作。

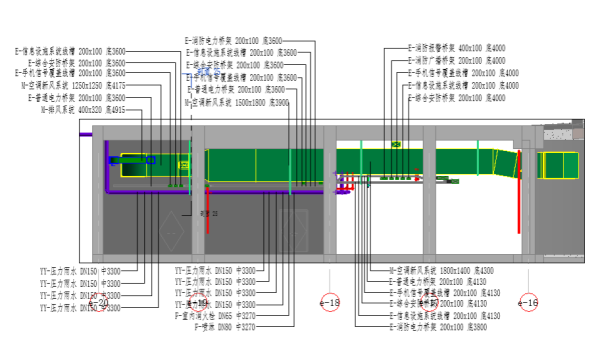

项目区域既用于人防又作为车库,一次性预埋的管道配件种类和数量极为丰富。在机电管线深化设计的初期阶段,需对各个专业的图纸进行详尽的解读,并参照施工标准,对预埋套管的加工尺寸进行详实统计。利用BIM技术,在管道综合布局的基础上,对预埋套管进行模拟布置,特别是强弱电预埋套管中的大部分,都需穿过人防门的顶部,这部分区域需要进行精确的深化预埋处理。

为确保项目BIM深化成果得以有效实施,项目初期便明确要求安装技术人员尽早参与,BIM工程师进行深化设计,对深化图纸进行设计审核并签署确认,同时,现场安装和监理验收也形成了基本的工作流程。这一系列措施有效确保了技术实施的可行性、图纸制作的规范性以及安装过程的可控性。最终,我们全面达成了BIM成果指导施工的各个阶段目标。

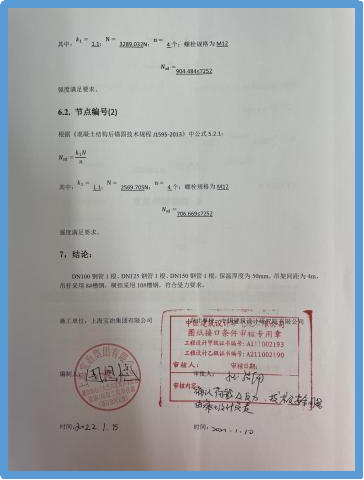

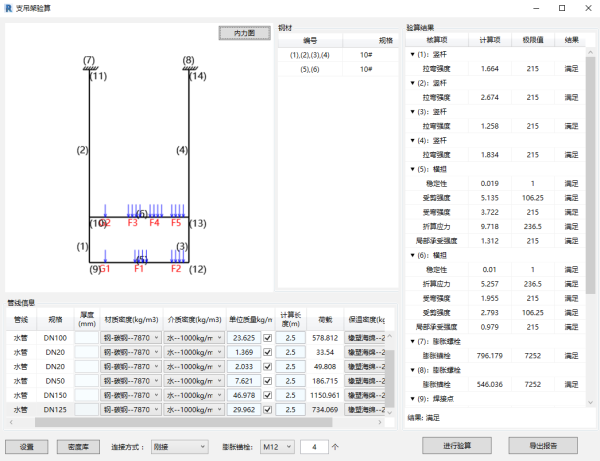

通过运用BIM软件与支吊架的安装计划相结合,对支吊架的数据安全性进行细致的验算,进而编制出支吊架的计算书,并最终获得设计院审核后的签字确认。

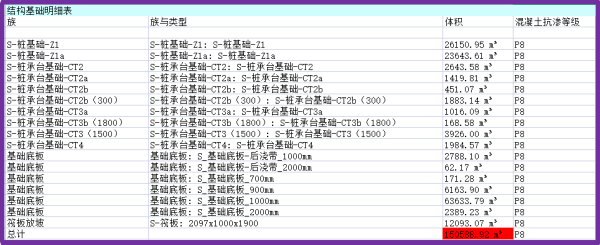

在审计与业主预算核查环节,本项目对单位平米混凝土用量过多的问题表示了疑虑;在此过程中,我们运用了BIM技术,对全面因素进行了深入分析,并在建筑形态、建筑面积、各部位用灰量等多个方面,提供了强有力的技术数据支持。

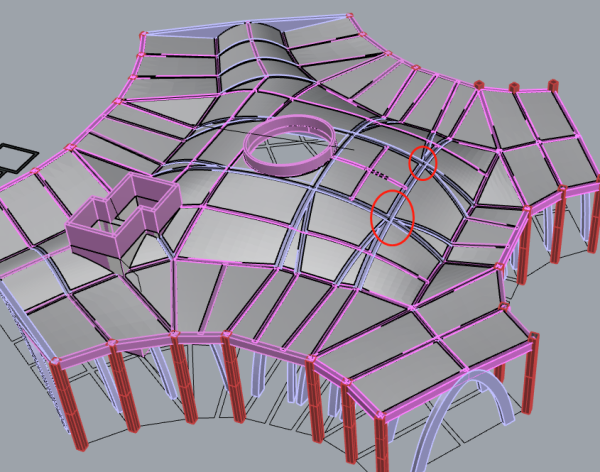

中央大厅的核心位置设有圆形拱顶,这一部分的基础施工与地铁站顶板紧密相连,施工界面相当复杂。圆拱采用单层混凝土弧形框架结构,净高达14米,局部拱形高度相差4米,梁体连接处的钢筋布置密集,而内厅外露的混凝土结构则计划呈现出光洁如水的装饰效果。鉴于上述施工特性的多项要求,该工程采纳了BIM技术,以全面提供施工过程中的技术支持。

鉴于大厅圆拱结构的独特曲线形态,BIM深化设计环节中,我们选用了犀牛软件对局部模型进行深入细化;同时,借助犀牛软件的参数化特性,对每一根结构梁都进行了专门的模板深化处理。

总结

共享设施的建设遵循了城市发展的自然规律,体现了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,旨在为北京城市副中心绿心起步区提供公共服务。这一举措在城市管理和工程建设等多个方面,实际应用了城市地下空间开发的理念,并致力于探索一体化开发建设的新模式与规范。

政府部门与建设单位、设计单位在前期工作中紧密合作,使得绿心起步区在规划层面打破了传统公共建筑集群独立建设的模式。在此基础上,项目采用了分层控制规划和分层供地的管理方式,将包括三大建筑、共享配套设施和市政设施在内的建设单体,以及景观绿化、海绵设施、能源供应和智慧管理在内的专项规划进行了整合。通过整体统筹、同期实施和协调运营,实现了资源的有效整合、节约共享以及协同发展。

上一篇 : 2020年北京大变样?京津冀协同下生活啥改变!规划委答案来了

下一篇:市十五届人大常委会第十四次会议透露啥?核心区控规下半年完成?